Jahresprogramm 2025

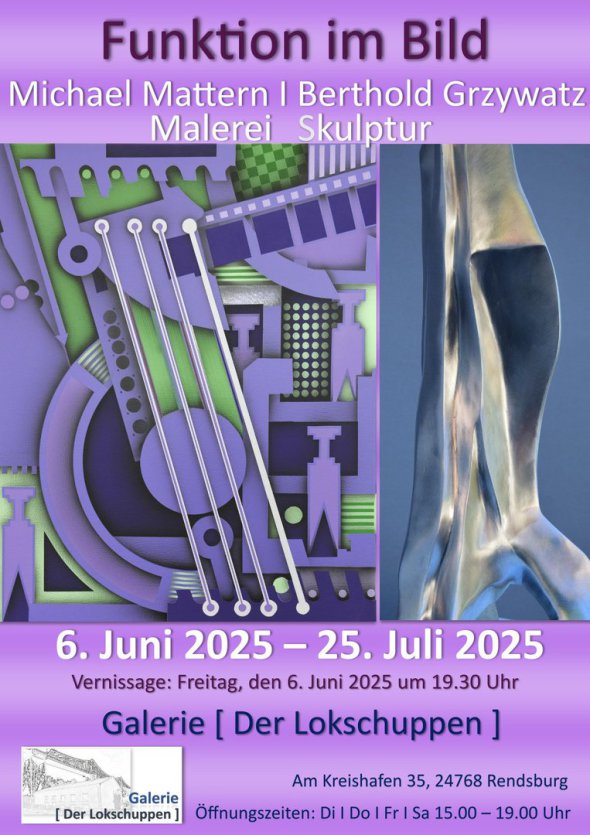

3. Funktion im Bild

Ausstellung mit Michael Mattern (Itzehoe, Malerei) und Berthold Grzywatz (Metallskulptur )

6. Juni 2025 bis 25. Juli 2025

Berthold Grzywatz

Funktion im Bild

Meister des Neo-Konstruktivismus Michael Mattern in der Begegnung mit Bildhauer Berthold Grzywatz

Michael Mattern ist gebürtiger Husumer, heute lebt und arbeitet er in Itzehoe. Seine familiären Verhältnisse zwangen ihn, zu Beginn der siebziger Jahre ein Studium an der Hochschule für bildende Künste in Berlin aufzugeben und durch eine handwerkliche Tätigkeit die Subsistenz seiner Familie zu sichern. Die Arbeit als Retuscheur hinderte Mattern nicht, sich der freien Kunst anzunähern und auf originelle Weise die Technik zu seinem Sujet zu machen. Nicht in tradierter Form durch eine Darstellung der industriellen Arbeitswelt, sondern durch den Zugriff auf die konstruktiven Strukturen technischer Objekte. Vom äußeren Design zu den inneren Zusammenhängen entfaltet sich der malerische Duktus. Das beinhaltet eine Konfrontation mit der Idee, die sich in der Konstruktion niederschlägt, um schließlich in einer Anleitung dienstbar zu werden: für die Fertigung, für den Betrieb, für die Reparatur oder für das Verstehen des Nutzers.

Die Konstruktionsanleitung wird zum Medium der Bildfindung. Der künstlerische Impetus fordert zur Suche nach Ausschnitten heraus, die für sich stehen oder durch Überlagerung und Reihung ein komplexes Raster erhalten. Sie binden einerseits die malerische Intuition bei der Formgebung, öffnen der Farbgestaltung andererseits ein weites Maß an Freiräumen.

Matterns analytisches Zugehen auf die Technik offenbart dem Betrachter ihre Funktionen; insofern öffnet sich das Bild als Instrument der Aufklärung über eine Innenwelt, die uns ebenso nah wie fern ist. Die Anonymität technischer Funktionslogiken bringt uns Mattern in transparenter Komposition näher, so dass wir zu Teilnehmern an einer Entmystifizierung der Technik werden.

Die Bildwürdigkeit von Industrie und Technik hat sich parallel zur industriellen Entwicklung eingestellt. Die Wahrnehmung industrieller Anlagen oder des industriellen Alltags können wir schon Ende des 18. Jahrhunderts beobachten. Metall- und Glashütten, Gießereien, Schmieden, Ankerfabriken, Walzwerke, Webereien oder die Eisenbahn werden zu Themen neuer Bildwelten. Denken wir nur an die berühmten Bilder von Walzwerken, die von Adolph Menzel und Carl Blechen überliefert sind. Mit dem Fortschreiten von Industrie und Technik geriet – geradezu im Gleichklang mit dem Einzug der Abstraktion, der Ablösung vom Gegenständlichen bis hin zur radikalen Reduktion der Form in der geometrischen Kunst – das technische Objekt, der formale Aufbau eines industriell erzeugten Produkts in den Fokus der Bildgestaltung. Die Entfernung vom Gegenständlichen geht dabei unterschiedliche Wege: Sie kann auf die wahrnehmbare Wirklichkeit noch anspielen, sie verfremden, oder sie sucht in der Freiheit von Form und Farbe eine autonome Bildwirklichkeit.

Michael Mattern ist kein Konstruktivist etwa in der Tradition von Kasimir Malewitsch , der auf die absolute Gegenstandslosigkeit zutreibt, in seinem von Zugriff auf die Funktionslogik eines technischen Objekts, auf die Darstellung seiner Wirkungsweisen, verlässt Mattern nie die Aura des Gegenstandes. Er analysiert Hydraulik, Hebel, Motoren, Gangschaltungen, Mischer, Triebwerke, Membranen, Fotozellen oder Mikrochips, um Bewegung, Versorgung, Portionierung, Schwingung, Registrierung, Führung oder Bebauung zu veranschaulichen. Mattern konfrontiert uns mit Mechanismen funktionaler Geräte, die Ergebnis menschlicher Kreativität sind, die unsere Lebensweise nachhaltig beeinflussen.

Die Technik ist wie die Wirklichkeit ein komplexes Geschehen, das sich immer differenzierter entwickelt und in seiner Vielfältigkeit nicht zu überschauen ist. Es gibt weder eine universale Wissenschaft noch eine universale Kunst, die uns eine Bedienungsanleitung für das Verstehen der Realität in ihrer Totalität anbietet. Und ein Gesamtzusammenhang allen Geschehens, an dem wir erkenntnishungrig teilnehmen können, gehört ins Reich des Utopischen. Unsere Wahrnehmung kann nur beschränkt sein, ohne uns von der Notwendigkeit des Handelns zu entlasten.

Matterns Kunst ist als analytisch-kompositorische Inszenierung das Abbild einer Wirklichkeit, für die es keine verbindliche Bedienungsanleitung mehr gibt. Die aufklärerisch-entmystifizierende Funktion seiner Kunst liegt eben gerade darin, dass sie Ausdruck findet, sich von der Komplexität der Welt nicht überwältigen zu lassen. Mattern bleibt nicht bei der Reproduktion von Funktionslogiken stehen, wir sehen keine ins Bildhafte übertragene Anleitung für den Gebrauch technischer Apparate, sondern die Montage von Ausschnitten, die übereinander oder nebeneinander situiert werden und über die vorgefundenen Formen von Quadrat, Kreis, Dreieck oder Rechteck hinaus konstruktive Ordnungen in der Umkehrung von außen und innen etablieren. Dem Betrachter eröffnen sich Assoziationsketten technologischer Serialität, Normierung und Typisierung, die in ihrer Wechselwirkung zwischen Idee und Umsetzung Analogien zur Komplexität der Zeit entwerfen.

Der Verbindlichkeit eines konstruktiven Rasters, eines technologisch orientierten Gitters passt sich Berthold Grzywatz in der Begegnung mit Michael Mattern nicht an. Er präsentiert Metallskulpturen, die von der freien Form leben. Er entdeckt die Dynamik der Linie, arrangiert ein gewagtes Spiel zwischen Parallelen oder den Kontrasten vertikaler und horizontaler Bewegungen. Zugleich staffelt Grzywatz das Material, legt im skulpturalen Körper groß- und kleinteilige Flächen an, die das einfallende Licht brechen, um der Plastik vitale Spannungsmomente zu verleihen, die dem Betrachter entsprechend seiner eingenommenen Position vielfältige und immer wieder neu zu erschließende Sichten auf das Werk freigeben.

Die Formensprache ist bei Grzywatz ebenfalls abstrakt angelegt. Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass er seinen Ausgangspunkt immer in der menschlichen Physiognomie findet. Sie bleibt die Anregung, um in der Form situative Gegebenheiten zwischen innen und außen darzustellen.

Berthold Grzywatz

Function in the picture.

Master of neo-constructivism Michael Mattern in an encounter with sculptor Berthold Grzywatz

Michael Mattern was born in Husum and now lives and works in Itzehoe. His family circumstances forced him to give up his studies at the Hochschule für bildende Künste in Berlin at the beginning of the 1970s and to secure his family's subsistence by working as a craftsman. Working as a retoucher did not prevent Mattern from approaching free art and making technology his subject in an original way. Not in a traditional form by depicting the industrial world of work, but by accessing the constructive structures of technical objects. The painterly style unfolds from the outer design to the inner connections. This involves a confrontation with the idea, which is reflected in the construction, in order to ultimately become useful in an instruction manual: for production, for operation, for repair or for the user's understanding.

The construction manual becomes a medium for finding images. The artistic impetus challenges us to search for excerpts that stand on their own or create a complex grid through superimposition and sequencing. On the one hand, they bind the painterly intuition in the design, on the other hand they open up a wide range of free spaces for the color design.

Mattern's analytical approach to technology reveals its functions to the viewer; in this respect, the picture opens up as an instrument of enlightenment about an inner world that is as close to us as it is distant. Mattern brings us closer to the anonymity of technical functional logic in a transparent composition, so that we become participants in a demystification of technology.

The image-worthiness of industry and technology has developed in parallel with industrial development. We can already observe the perception of industrial plants or everyday industrial life at the end of the 18th century. Metal and glassworks, foundries, forges, anchor factories, rolling mills, weaving mills and the railroad became the subjects of new pictorial worlds. Just think of the famous paintings of rolling mills by Adolph Menzel and Carl Blechen. As industry and technology progressed, the technical object, the formal structure of an industrially manufactured product, became the focus of pictorial design - almost in unison with the advent of abstraction, the detachment from the representational and the radical reduction of form in geometric art. The distance from the representational takes different paths: it can still allude to perceptible reality, alienate it, or it seeks an autonomous pictorial reality in the freedom of form and color.

Michael Mattern is not a constructivist in the tradition of Kazimir Malevich, for example, who is driving towards absolute objectlessness; in his access to the functional logic of a technical object, to the representation of its modes of action, Mattern never leaves the aura of the object. He analyzes hydraulics, levers, motors, gears, mixers, engines, membranes, photocells or microchips in order to illustrate movement, supply, portioning, oscillation, registration, guidance or construction. Mattern confronts us with the mechanisms of functional devices that are the result of human creativity and have a lasting influence on our way of life.

Technology, like reality, is a complex process that is developing in an increasingly differentiated way and cannot be grasped in its diversity. There is neither a universal science nor a universal art that offers us a manual for understanding reality in its totality. And an overall context of all events in which we can participate with a thirst for knowledge belongs to the realm of the utopian. Our perception can only be limited without relieving us of the need to act.

As an analytical-compositional staging, Mattern's art is the image of a reality for which there is no longer a binding instruction manual. The enlightening and demystifying function of his art lies precisely in the fact that it finds expression in not allowing itself to be overwhelmed by the complexity of the world. Mattern does not stop at the reproduction of functional logics, we do not see instructions for the use of technical devices transferred into the pictorial, but rather the montage of cut-outs that are placed on top of or next to each other and establish constructive orders in the inversion of outside and inside beyond the found forms of square, circle, triangle or rectangle. The viewer is presented with chains of associations of technological seriality, standardization and typification, which, in their interaction between idea and implementation, create analogies to the complexity of time.

In his encounter with Michael Mattern, Berthold Grzywatz does not conform to the binding nature of a constructive grid, a technologically oriented grid. He presents metal sculptures that thrive on free form. He discovers the dynamics of the line, arranging a daring interplay between parallels or the contrasts of vertical and horizontal movements. At the same time, Grzywatz staggers the material, creating large and small surfaces in the sculptural body that refract the incident light in order to lend the sculpture vital moments of tension that allow the viewer a variety of views of the work that can be explored again and again, depending on the position taken.

Grzywatz's formal language is also abstract. However, it should not be overlooked that he always finds his starting point in the human physiognomy. It remains the stimulus for depicting situational circumstances between inside and outside in the form.

2. Sequenzen der Begegnung

Ausstellung mit Annett Schauß (Uder, Malerei) und Berthold Grzywatz (Steinskulpturen )

25. April 2025 bis 30. Mai 2025

Berthold Grzywatz

„Sequenzen der Begegnung“.

Malerei und Steinskulptur in der Galerie [ Der Lokschuppen ]. Die Berliner Malerin Annett Schauß, jetzt im thüringischen Eichsfeld lebend, und Berthold Grzywatz begegnen sich in einer intensiven, visuell erzählenden Kooperation.

Annett Schauß hat an der Fachhochschule für angewandte Kunst Potsdam Farb- und Oberflächengestaltung studiert und zu Beginn der neunziger Jahre ihren Abschluss als Diplomdesignerin abgelegt. Anschließend entschied sie sich, als freie Künstlerin zu leben, konzentriert sich auf die Bereiche freie und angewandte Kunst. Gleichzeitig entdeckt sie das Interesse für die Kinder- und Jugendkultur und nimmt als Dozentin die verschiedensten Aufgaben wahr. Als Galeristin hat sie über lange Jahre viele Künstlerinnen und Künstler in ihrer Bernauer Einrichtung begleitet und erwarb sich nicht zuletzt in zahlreichen Künstlergesprächen Verdienste um die Vermittlung von Kunst. Im Jahr 2021 verlässt sie ihr Berliner Umfeld und zieht nach Thüringen, arbeitet für die kulturelle Jugendbildung, für die Stiftung Ettersberg und die Klassik-Stiftung Weimar. Schauß hat ihre Kunst auf nicht wenigen Ausstellungen gezeigt, genannt sei nur die Nominierung für den „Brandenburgischen Kunstpreis“ auf Schloss Neuhardenberg.

Die Entscheidung für die Kunst, für ein künstlerisches Studium verlangte in der DDR oft die Bereitschaft zu Unabhängigkeit und Selbständigkeit, für den Versuch, sich nicht unterordnen zu müssen, sich nicht einordnen zu lassen. Dennoch bedeutete das nicht, sich außerhalb gesellschaftspolitischer Gegebenheiten zu bewegen. Und die Kunst lebt schließlich von der Begegnung, manchmal durch die Konfrontation, manchmal durch den Dialog, manchmal durch ein stilles Miteinander-Gehen. Studium und Ausbildung sind nicht ohne Lehrer denkbar. Sie können zu Vorbildern werden oder als Begleiter Einfluss auf die eigene Entwicklung nehmen. Bei Annett Schauß sind es Grafiker und Illustratoren, die ihre Bildsprache maßgeblich prägten. Da wäre zunächst Ruth Knorr zu nennen, die zahlreiche Bücher illustriert und richtungsweisend den Buchdruck zum Experimentierfeld für die Originalgrafik gemacht hat. Dann muss Volker Pfüller erwähnt werden, der als illustrativer Künstler vor allem das Bühnenbild und das Plakat zu seinen beherrschenden Arbeitsfeldern machte. Pfüllers Bildaufbau lebt durch eine expressive Anlage, durch ein Überzeichnen der Figuren, die zuweilen an George Grosz erinnern.

Annett Schauß verliert sich nicht in der Landschaft, in Skizzen der Natur. Ihre Lebenswelt ist der städtische Raum, seine Maßlosigkeit und Vielseitigkeit, seine Kulissen und kommunikativen Orte. Eine impulsive Stätte, in der sich Anonymität und Gemeinschaft symbiotisch verbinden, zuweilen berührend, zuweilen abweisend. In ihren Bildern entfalten sich die Begegnungen häufig bewegt, rhythmisiert in reihenähnlicher Struktur, geprägt durch die Flüchtigkeit des Zufalls oder die gewollte Verabredung. Der Stadtraum wird zur Bühne, zum Jahrmarkt der Emotionen, vor dem sich die Architektur dekorativ ausbildet, durch das Einbeziehen typografischer Elemente mit einer eigenen Bedeutungsebene unterlegt.

Das Bild ist für Annett Schauß ein Medium der Erzählung, in dem sie ihre Erlebnisse und Beobachtungen an den verschiedensten Orten urbanen Lebens, erzählend darstellt. Milieu, Verhalten, Stimmungen, Szene, Beziehungen in abstrahierter, mitunter überspitzter Form, die Geschehen aufzeigen, wie es war, wie es ist oder wie es sein könnte. Urbane Impressionen in vereinfachtem, flächigem Aufbau, nahezu grafisch angelegt, mit sparsamen Farbspuren zwischen Hell und Dunkel. Bildwelten über das Außen und Innen im Alltäglichen, das die Begegnung zu einem Motor für Einblicke in das macht, was wir unbeholfen mit Leben umschreiben.

Gegenüber der Flächigkeit und der Farbreduktion in der Bildanlage treten die Steinskulpturen von Berthold Grzywatz mit einer Materialwucht auf, um in der Nutzung des Raums Akzente für Sinngebung zu setzen. Granit und Gneis, aber auch Sandstein und Schiefer machen ihre Flächen zum Bühnenraum, zeugen von Geschichten, deren Spuren sich im Material selbst materialisieren. Die natürlichen Gegebenheiten des Steins werden durch den künstlerischen Eingriff in Formen gebracht, die Kontraste aus Linie und Fläche aufbauen. Und dann gibt es immer wieder Begegnungen mit dem Zurückliegenden, der Naturgeschichte, wenn Grzywatz Partien in der überlieferten Oberfläche belässt, sie nur mit Stahl bürstet, um die natürlichen Konturen zu verdeutlichen. Eine Aufforderung an den Betrachter, sich gleichsam stets neu zwischen Zivilisation und Natur zu verorten.

Berthold Grzywatz

‘Sequences of the encounter’.

Painting and stone sculpture in the gallery [ Der Lokschuppen ]. The Berlin painter Annett Schauß, now living in Eichsfeld in Thuringia, and Berthold Grzywatz meet in an intensive, visually narrative co-operation.

Annett Schauß studied colour and surface design at the Potsdam University of Applied Arts and graduated as a designer at the beginning of the 1990s. She then decided to live as a freelance artist, focussing on the fields of fine and applied arts. At the same time, she discovered an interest in children's and youth culture and took on a variety of tasks as a lecturer. As a gallery owner, she has accompanied many artists in her Bernau institution for many years and has made a name for herself in the mediation of art, not least through numerous artist talks. In 2021, she will leave her Berlin environment and move to Thuringia, working for cultural youth education, the Ettersberg Foundation and the Klassik-Stiftung Weimar. Schauß has shown her art at more than a few exhibitions, including her nomination for the Brandenburg Art Prize at Neuhardenberg Castle.

In the GDR, the decision in favour of art and artistic studies often demanded a willingness to be independent and autonomous, to try not to be subordinate, not to be pigeonholed. Nevertheless, this did not mean moving outside socio-political circumstances. After all, art thrives on encounters, sometimes through confrontation, sometimes through dialogue, sometimes through quietly walking together. Study and training are inconceivable without teachers. They can become role models or act as companions and influence your own development. In Annett Schauß's case, it was graphic designers and illustrators who had a decisive influence on her visual language. Firstly, Ruth Knorr, who illustrated numerous books and pioneered book printing as a field of experimentation for original graphics. Then there is Volker Pfüller, who as an illustrative artist made stage design and posters his dominant fields of work. Pfüller's pictorial composition is characterised by an expressive approach, an overdrawing of the figures that is sometimes reminiscent of George Grosz.

Annett Schauß does not lose herself in the landscape, in sketches of nature. Her living environment is the urban space, its immensity and versatility, its backdrops and communicative places. An impulsive place in which anonymity and community combine symbiotically, sometimes touching, sometimes repellent. In her pictures, the encounters often unfold in motion, rhythmised in a series-like structure, characterised by the fleetingness of chance or the intentional appointment. The urban space becomes a stage, a fairground of emotions, in front of which the architecture takes on a decorative form, underpinned with its own level of meaning through the inclusion of typographic elements.

For Annett Schauß, the picture is a narrative medium in which she depicts her experiences and observations in the most diverse places of urban life. Milieu, behaviour, moods, scenes, relationships in an abstract, sometimes exaggerated form, showing events as they were, as they are or as they could be. Urban impressions in a simplified, two-dimensional structure, almost graphically laid out, with sparse traces of colour between light and dark. Visual worlds about the outside and inside of everyday life, which turns the encounter into a motor for insights into what we awkwardly describe as life.

In contrast to the two-dimensionality and the reduction of colour in the picture installation, Berthold Grzywatz's stone sculptures appear with a weight of material in order to set accents for meaning in the use of the space. Granite and gneiss, but also sandstone and slate, turn their surfaces into a stage space, bearing witness to stories whose traces materialise in the material itself. Through artistic intervention, the natural features of the stone are transformed into forms that create contrasts of line and surface. And then there are repeated encounters with the past, with natural history, when Grzywatz leaves parts of the surface as they are, only brushing them with steel to emphasise the natural contours. An invitation to the viewer to constantly reposition themselves between civilisation and nature.

1. Zustände im Licht

Ausstellung mit Birgit Soine (Hannover, Malerei) und Berthold Grzywatz (Holzskulpturen )

28. Februar 2025 bis 4. April 2025

Berthold Grzywatz

„Zustände im Licht“.

Eine Ausstellung mit Birgit Soine (Hannover, Malerei) und Berthold Grzywatz (Holzskulptur)

Das Jahresprogramm 2025 der Galerie [ Der Lokschuppen ] beginnt mit einer vielgestaltigen Ausstellung: Gezeigt werden Malerei der Hannoveraner Malerin Birgit Soine in Kooperation mit Holzskulpturen von Berthold Grzywatz.

Birgit Soine studierte Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Zu ihren Lehrern gehört Gerhard Rühm, der Freie Kunst mit den Schwerpunkten Zeichnen, Grafik sowie künstlerischer Grenzbereich lehrt und sich selbst als intermedialen Künstler versteht. Nach dem Studium arbeitet Soine als Mediendesignerin, unterrichtet später an verschiedenen Einrichtungen Kunst- und Gestaltungslehre, um sich schließlich zu Beginn der zwanziger Jahre allein der freien Kunst zu widmen. Ihre Erfahrungen in der angewandten Kunst schlagen sich in Teilnahmen an Ausstellungen wie etwa im August Kestner Museum Hannover nieder, zudem ist sie häufig auf Kunstmessen vertreten, beispielsweise beim Zollverein Essen, dem Berliner Kunstquartier Bethanien oder der NeuArT Dresden.

Soines Malerei, oft in der Materialkombination von Acryl, Kreide, Pigment, Kreide und Stiften breitet beim bildnerischen Umsetzen ihrer Themen die sich im Licht entfaltenden Farbnuancen aus. Auf Leinwand oder Papier entwickelt sie eine farbliche Tiefenstaffelung, die in ihrer räumlichen Wirkung zum Abbild des menschlichen Seins und seiner Vergänglichkeit wird. Nicht die konkrete Individualität greift Soine auf, sondern das, was den Menschen ausmacht, wohlwissend, dass der Blick auf dessen Existenz stets persönlich bleibt.

Die entwickelte Farbintensität auf der Leinwand umschreibt Soine als eine „Visualisierung des Lebens“, im Licht konkretisiert sich die Komplexität der Existenz und ihre Vergänglichkeit. Licht und Farbe treten daher nicht als relative Wirklichkeiten in Erscheinung, insofern sich die Bildgestalt im Verhältnis von Malen und Sehen realisiert, wie es uns der Impressionismus lehrt, sondern – ganz anders - in einer emotional, bildnerisch und inhaltlich aufgeladenen Gestaltung, die sich gleichsam sinnstiftend entfaltet.

Das lässt sich detailreich an Bildentwürfen erkennen, die die menschliche Figur oder Schriftzeichen einschließen. Mit wenigen Strichen wird der Mensch umrissen oder durch den angedeuteten Schlagschatten in den Hintergrund eingebunden, abstrahiert in ein Gesamtgeschehen, in dem sich die Individualität verliert. Der Mensch, dominiert durch globale Strukturzusammenhänge und Sachzwänge, durch Technologie und Wissenschaft scheint hier nicht mehr als Subjekt greifbar zu sein. Wir hoffen indessen auf seine Verantwortung und sein Bewusstsein zum Handeln zwischen Gelingen und Scheitern.

Die Integration von typografischen Zeichen in die Bildgestalt ist bei Soine als kompositorisches Element zu verstehen. Das Schriftzeichen wird in eine bildnerische Funktion gesetzt. Es verweist nicht ausschließlich auf eine inhaltliche Ebene. Es wird vielmehr ein visueller Dialog von Text und Bild angeregt, wie es bei Soines Lehrer Gerhard Rühm zu beobachten ist. Die grafischen Elemente fügen sich in die bildnerische Ordnung, gewissermaßen in einer konzeptuell angelegten Geste, die den verschiedensten Assoziationen Raum gibt.

Auf die materialisierte Farblichkeit Soines antwortet Berthold Grzywatz mit monochromen Skulpturen. Bestechend in der Reduktion der Form; mitunter blockhaft, mit wenigen linearen Ausformungen, gelegentlich kontrastierend zwischen flächiger Ruhe und strichförmigen Rastern. Die monochrome Fassung des Holzes konzentriert den Blick auf die Form und ihre Wirkung in Raum und Licht. Und zuweilen von einem Arrangement aus Edelstahl begleitet, das den einfarbigen skulpturalen Elementen Resonanz, Spiegelung und Erweiterung gibt.

Die bevorzugten Holzmaterialien sind Eiche, Buche oder Lärche. Die Form wird in der Regel aus größeren Blöcken geschnitten. Sobald die Säge versagt, kommen in vielfachen Arbeitsgängen Schleif- und Poliermittel zum Einsatz, die das Werkstück in seine endgültige Form bringen. Anschließend wird nach Grundierung und Vorlack ein Effektlack zum Einsatz gebracht, der dem Holzkörper einen metallischen Perlglanz verleiht, so dass die Skulptur eine unmittelbare, in den Raum abstrahlende Wirkung erzielt. Diese Wirkung wird durch die Reflexe des Edelstahls noch einmal verstärkt. Im Ergebnis erschließt sich dem Betrachter ein differenziertes Körper-Raum-Licht- Kontinuum.

Berthold Grzywatz

‘States in the light’.

An exhibition with Birgit Soine (Hanover, painting) and Berthold Grzywatz (wood sculpture)

The 2025 annual programme at Galerie [ Der Lokschuppen ] begins with a multifaceted exhibition featuring paintings by Hanoverian painter Birgit Soine in collaboration with wood sculptures by Berthold Grzywatz.

Birgit Soine studied art at the Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Her teachers include Gerhard Rühm, who teaches fine art with a focus on drawing, graphics and artistic border areas and sees himself as an intermedia artist. After graduating, Soine worked as a media designer and later taught art and design at various institutions before finally devoting herself solely to fine art at the beginning of the 1920s. Her experience in applied art is reflected in her participation in exhibitions such as the August Kestner Museum in Hanover, and she is also frequently represented at art fairs such as the Zollverein Essen, Berlin's Kunstquartier Bethanien and NeuArT Dresden.

Soine's paintings, often using a combination of acrylic, chalk, pigment, chalk and pencils, spread out the nuances of colour that unfold in the light as she translates her themes. On canvas or paper, she develops a depth of colour which, in its spatial effect, becomes an image of the human condition and its transience.Soine does not focus on concrete individuality, but rather on what defines people, knowing full well that the view of their existence always remains personal.

Soine describes the intensity of colour developed on the canvas as a ‘visualisation of life’; the complexity of existence and its transience are concretised in light. Light and colour therefore do not appear as relative realities, insofar as the pictorial form is realised in the relationship between painting and seeing, as Impressionism teaches us, but - quite differently - in an emotionally, pictorially and contextually charged design that unfolds in a meaningful way.

This can be recognised in great detail in pictorial designs that include the human figure or characters. With just a few strokes, the person is outlined or integrated into the background by means of an implied cast shadow, abstracted into an overall event in which individuality is lost. The human being, dominated by global structural contexts and material constraints, by technology and science, no longer seems to be tangible as a subject. However, we hope for his responsibility and his awareness to act between success and failure.

The favoured wood materials are oak, beech or larch. The mould is usually cut from larger blocks. As soon as the saw fails, sanding and polishing agents are used in multiple work steps to give the workpiece its final shape. After priming and pre-coating, an effect varnish is then applied to give the wooden body a metallic pearlescent lustre, so that the sculpture has an immediate effect that radiates into the room. This effect is further emphasised by the reflections of the stainless steel. The result for the viewer is a differentiated continuum of body, space and light.

2. Sequenzen der Begegnung

Ausstellung mit Annett Schauß (Uder/Eichsfeld, Malerei) und

Berthold Grzywatz (Steinskulptur)

25. April 2025 bis 30. Mai 2025

Berthold Grzywatz

„Sequenzen der Begegnung“.

Malerei und Steinskulptur in der Galerie [ Der Lokschuppen ]. Die Berliner Malerin Annett Schauß, jetzt im thüringischen Eichsfeld lebend, und Berthold Grzywatz begegnen sich in einer intensiven, visuell erzählenden Kooperation.

Annett Schauß hat an der Fachhochschule für angewandte Kunst Potsdam Farb- und Oberflächengestaltung studiert und zu Beginn der neunziger Jahre ihren Abschluss als Diplomdesignerin abgelegt. Anschließend entschied sie sich, als freie Künstlerin zu leben, konzentriert sich auf die Bereiche freie und angewandte Kunst. Gleichzeitig entdeckt sie das Interesse für die Kinder- und Jugendkultur und nimmt als Dozentin die verschiedensten Aufgaben wahr. Als Galeristin hat sie über lange Jahre viele Künstlerinnen und Künstler in ihrer Bernauer Einrichtung begleitet und erwarb sich nicht zuletzt in zahlreichen Künstlergesprächen Verdienste um die Vermittlung von Kunst. Im Jahr 2021 verlässt sie ihr Berliner Umfeld und zieht nach Thüringen, arbeitet für die kulturelle Jugendbildung, für die Stiftung Ettersberg und die Klassik-Stiftung Weimar. Schauß hat ihre Kunst auf nicht wenigen Ausstellungen gezeigt, genannt sei nur die Nominierung für den „Brandenburgischen Kunstpreis“ auf Schloss Neuhardenberg.

Die Entscheidung für die Kunst, für ein künstlerisches Studium verlangte in der DDR oft die Bereitschaft zu Unabhängigkeit und Selbständigkeit, für den Versuch, sich nicht unterordnen zu müssen, sich nicht einordnen zu lassen. Dennoch bedeutete das nicht, sich außerhalb gesellschaftspolitischer Gegebenheiten zu bewegen. Und die Kunst lebt schließlich von der Begegnung, manchmal durch die Konfrontation, manchmal durch den Dialog, manchmal durch ein stilles Miteinander-Gehen. Studium und Ausbildung sind nicht ohne Lehrer denkbar. Sie können zu Vorbildern werden oder als Begleiter Einfluss auf die eigene Entwicklung nehmen. Bei Annett Schauß sind es Grafiker und Illustratoren, die ihre Bildsprache maßgeblich prägten. Da wäre zunächst Ruth Knorr zu nennen, die zahlreiche Bücher illustriert und richtungsweisend den Buchdruck zum Experimentierfeld für die Originalgrafik gemacht hat. Dann muss Volker Pfüller erwähnt werden, der als illustrativer Künstler vor allem das Bühnenbild und das Plakat zu seinen beherrschenden Arbeitsfeldern machte. Pfüllers Bildaufbau lebt durch eine expressive Anlage, durch ein Überzeichnen der Figuren, die zuweilen an George Grosz erinnern.

Annett Schauß verliert sich nicht in der Landschaft, in Skizzen der Natur. Ihre Lebenswelt ist der städtische Raum, seine Maßlosigkeit und Vielseitigkeit, seine Kulissen und kommunikativen Orte. Eine impulsive Stätte, in der sich Anonymität und Gemeinschaft symbiotisch verbinden, zuweilen berührend, zuweilen abweisend. In ihren Bildern entfalten sich die Begegnungen häufig bewegt, rhythmisiert in reihenähnlicher Struktur, geprägt durch die Flüchtigkeit des Zufalls oder die gewollte Verabredung. Der Stadtraum wird zur Bühne, zum Jahrmarkt der Emotionen, vor dem sich die Architektur dekorativ ausbildet, durch das Einbeziehen typografischer Elemente mit einer eigenen Bedeutungsebene unterlegt.

Das Bild ist für Annett Schauß ein Medium der Erzählung, in dem sie ihre Erlebnisse und Beobachtungen an den verschiedensten Orten urbanen Lebens, erzählend darstellt. Milieu, Verhalten, Stimmungen, Szene, Beziehungen in abstrahierter, mitunter überspitzter Form, die Geschehen aufzeigen, wie es war, wie es ist oder wie es sein könnte. Urbane Impressionen in vereinfachtem, flächigem Aufbau, nahezu grafisch angelegt, mit sparsamen Farbspuren zwischen Hell und Dunkel. Bildwelten über das Außen und Innen im Alltäglichen, das die Begegnung zu einem Motor für Einblicke in das macht, was wir unbeholfen mit Leben umschreiben.

Gegenüber der Flächigkeit und der Farbreduktion in der Bildanlage treten die Steinskulpturen von Berthold Grzywatz mit einer Materialwucht auf, um in der Nutzung des Raums Akzente für Sinngebung zu setzen. Granit und Gneis, aber auch Sandstein und Schiefer machen ihre Flächen zum Bühnenraum, zeugen von Geschichten, deren Spuren sich im Material selbst materialisieren. Die natürlichen Gegebenheiten des Steins werden durch den künstlerischen Eingriff in Formen gebracht, die Kontraste aus Linie und Fläche aufbauen. Und dann gibt es immer wieder Begegnungen mit dem Zurückliegenden, der Naturgeschichte, wenn Grzywatz Partien in der überlieferten Oberfläche belässt, sie nur mit Stahl bürstet, um die natürlichen Konturen zu verdeutlichen. Eine Aufforderung an den Betrachter, sich gleichsam stets neu zwischen Zivilisation und Natur zu verorten.

Berthold Grzywatz

‘Sequences of the encounter’.

Painting and stone sculpture in the gallery [ Der Lokschuppen ]. The Berlin painter Annett Schauß, now living in Eichsfeld in Thuringia, and Berthold Grzywatz meet in an intensive, visually narrative co-operation.

Annett Schauß studied colour and surface design at the Potsdam University of Applied Arts and graduated as a designer at the beginning of the 1990s. She then decided to live as a freelance artist, focussing on the fields of fine and applied arts. At the same time, she discovered an interest in children's and youth culture and took on a variety of tasks as a lecturer. As a gallery owner, she has accompanied many artists in her Bernau institution for many years and has made a name for herself in the mediation of art, not least through numerous artist talks. In 2021, she will leave her Berlin environment and move to Thuringia, working for cultural youth education, the Ettersberg Foundation and the Klassik-Stiftung Weimar. Schauß has shown her art at more than a few exhibitions, including her nomination for the Brandenburg Art Prize at Neuhardenberg Castle.

In the GDR, the decision in favour of art and artistic studies often demanded a willingness to be independent and autonomous, to try not to be subordinate, not to be pigeonholed. Nevertheless, this did not mean moving outside socio-political circumstances. After all, art thrives on encounters, sometimes through confrontation, sometimes through dialogue, sometimes through quietly walking together. Study and training are inconceivable without teachers. They can become role models or act as companions and influence your own development. In Annett Schauß's case, it was graphic designers and illustrators who had a decisive influence on her visual language. Firstly, Ruth Knorr, who illustrated numerous books and pioneered book printing as a field of experimentation for original graphics. Then there is Volker Pfüller, who as an illustrative artist made stage design and posters his dominant fields of work. Pfüller's pictorial composition is characterised by an expressive approach, an overdrawing of the figures that is sometimes reminiscent of George Grosz.

Annett Schauß does not lose herself in the landscape, in sketches of nature. Her living environment is the urban space, its immensity and versatility, its backdrops and communicative places. An impulsive place in which anonymity and community combine symbiotically, sometimes touching, sometimes repellent. In her pictures, the encounters often unfold in motion, rhythmised in a series-like structure, characterised by the fleetingness of chance or the intentional appointment. The urban space becomes a stage, a fairground of emotions, in front of which the architecture takes on a decorative form, underpinned with its own level of meaning through the inclusion of typographic elements.

For Annett Schauß, the picture is a narrative medium in which she depicts her experiences and observations in the most diverse places of urban life. Milieu, behaviour, moods, scenes, relationships in an abstract, sometimes exaggerated form, showing events as they were, as they are or as they could be. Urban impressions in a simplified, two-dimensional structure, almost graphically laid out, with sparse traces of colour between light and dark. Visual worlds about the outside and inside of everyday life, which turns the encounter into a motor for insights into what we awkwardly describe as life.

In contrast to the two-dimensionality and the reduction of colour in the picture installation, Berthold Grzywatz's stone sculptures appear with a weight of material in order to set accents for meaning in the use of the space. Granite and gneiss, but also sandstone and slate, turn their surfaces into a stage space, bearing witness to stories whose traces materialise in the material itself. Through artistic intervention, the natural features of the stone are transformed into forms that create contrasts of line and surface. And then there are repeated encounters with the past, with natural history, when Grzywatz leaves parts of the surface as they are, only brushing them with steel to emphasise the natural contours. An invitation to the viewer to constantly reposition themselves between civilisation and nature.