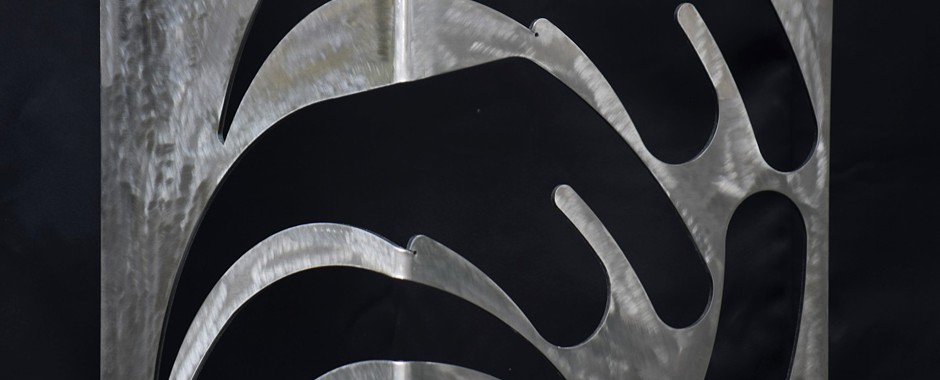

The Universal Soldier

Stahl, mehrteilig, gelasert, gebogen im Winkel von ca. 65°; roh geschliffen, klar gelack. Basis: Stahl, trapezförmig, farbig gelackt, Struktureffektlack. 160 x 70 x 60 cm.

Inventarnr. Digicult BG00010

"Irgendwo ist immer Krieg. Irgendwo gibt es immer Konflikte: inner- oder zwischenstaatliche Kriege, Auseinandersetzungen mit sporadischem oder wiederholtem Gewalteinsatz. Irgendwo gibt es immer Krisen: sei es um Vorherrschaft, Macht oder Autonomieansprüchen, sei es um Ressourcen, ideologische oder systemstrukturelle Differenzen. " Berthold Grzywatz.

BERTHOLD GRZYWATZ

Stille legt sich

Auf betroffene Pflanzen,

In rostigen Dosen

Reste von Wasser,

Trockene Lippen probieren

Geduldiges Blech;

Schmutzige Hände ertasten

Die Linien des Schmerzes

Unter dem Olivgrün;

Wissende Augen

Verirren sich im Luftraum;

Im Dunst des Blaus

Verliert sich jeder Halt –

Verständnis für Fragen

Scheitern

Am fehlenden Netz –

Im Innern

Eines nutzlosen Dieners

Bersten Dämme –

Die Schreie,

Von niemandem gehört,

Entfliehen

In das Irgendwo –

Der gemeine Soldat hat Angst.

Tage

Für den Umsturz,

Die Unabhängigkeit,

Die Verfassung,

Den Geburtstag eines Helden,

Zeremonien

Für den Abschied eines Präsidenten,

Den Empfang eines Würdenträgers,

Für das Gedenken an Opfer

Und Aufrechte

Spiegeln sich im Glanz

Gestärkter Uniformen,

Präsentierter Waffen,

Polierter Stiefel;

Die unvermeidliche Musik

Sorgt für Rührung,

Für ein Band der Gewissheit

Berufen zu sein –

Im Innern

Gedrillter Marionetten

Herrscht Aufruhr –

Die Gedanken,

Von niemandem geteilt,

Zerbrechen

An eingeübten Gerüsten –

Der gemeine Soldat hat Angst.

Die Sterne haben sich

Zum Fernbleiben entschlossen –

In der Dunkelheit

Suchen die Hände Schutz

Auf geöltem Stahl;

Das Herz fragt sich,

Ob es zum Einsatz kommt;

Die Ohren trauen sich nicht,

Dinge zu ordnen;

Das Zittern lässt

Eine unerwartete Kälte vermuten –

Im Innern

Ohnmächtiger Rekruten

Zieht Leere ein –

Die Antwort,

Von niemandem geteilt,

Findet sich

Im unbändigen Entladen

Der Magazine –

Es ist nur eine Übung –

Doch:

Der gemeine Soldat hat Angst.

Im geschlossenen Geviert,

Der überschaubaren Organisation

Planvoll gestaffelter Gebäude

Verbinden sich taube Hände

Zu einem Reigen

Des Füreinander;

Der plötzliche Fortgang

Eines Einzelnen

Fordert die Vorsteher heraus,

Das normierte Abschreiten

Des Alltags

Kennt keine Lücken,

Unerwartetes

Muss dem Appell weichen,

Das Ornament der Ungezählten

Sichert Ruhe –

Im Innern

Engherzig Gebildeter

Naht eine Krise –

Die Gefühle,

Von niemandem geteilt,

Proben sich

Im Verdunkeln,

Im Namenlos sein –

Und doch:

Der gemeine Soldat hat Angst.

Geschrieben Juni - 2017/überarbeitet Dezember - 2019/veröffentlicht in: Berthold Grzywatz,

Das unwirtliche Wirkliche. Gedichte, Aachen 2020.